日本の医療費と医療を正しく理解するために

まとめ

1.医療費は何故増えるのでしょうか?

A)医療費の自然増

その原因は

- 人口の増加

- 人口の高齢化

- 医学、医療の進歩、新技術の導入

- 疾病構造の変化、対象の変化

- 病床数が多い、在院日数が長い

- 薬剤価格が高い、薬剤使用量が多い

- 医療材料価格が高い

- 検査が多い

- 受診回数が多い

などです。

2.わが国の医療費は外国と比べて多いのでしょうか?また、国はそのうちいくら支出しているのでしょうか?

A)わが国の医療費は国際的に見ると大変に少ない。

医療費の対GDP比は僅かに7.9%、世界先進国中で最も低い値です。

B)わが国の医療費を誰がどのように負担しているのでしょうか?国の負担は25%、国民の負担は45%

医療費31兆円のうち、国が支出しているのは25%の8兆円。米国の10分の1にすぎません。 一方、国民の負担は45%です。医療制度改革で国民の直接負担は増加する一方ですが、国の負担はむしろ減っています。

C)医療制度改革で国と事業主の負担が減り、患者と国民の負担が増えている。三方一両損の実態は?

3.医療費はどのように使われているのでしょうか?

31兆円余りの医療費のうち、約8兆円が薬剤の費用、約2兆円が医療材料に使われています。保険で使われている薬剤の価格は世界一高く、また医療材料の価格も外国と比べて大変に高く設定されています。

一方、病院の70%が赤字経営で、病棟・病院の閉鎖や統廃合がすすんでいます。このままでは病院医療は崩壊してしまいます。

4.わが国の医療は国際的にどのように評価されているのでしょうか?

A)わが国の医療の評価は世界一高い

健康寿命は世界一、健康達成度の総合評価も世界一(OECDデータ,2005)

平均寿命 男78.4歳 女85.3歳で世界一長寿(WHOデータ,2002)

B)医療制度が守る国民の健康

このような評価がえられているのは、これまでのわが国の国民皆保険制度による医療の成果です。

5.このままでは日本の医療は崩壊する ―診療報酬の適正化が必要―

これを防ぐためには、診療報酬を適正なレベルまで引き上げることが必要です。

A)勤務医の我慢は限界まできている ―労働基準法は医師には適用されない―

労働基準法は医師には適用されないのです。

B)病院経営を崩壊させないためには、診療報酬の適正化が不可欠

'もの'と'技術'を分離して診療報酬を適正化することが必要です。

医療費は国が定めている公共料金の一種です。

診療報酬を適正なものとすることを医療制度改革の柱とすべきです。

そのためには、電気、ガス、水道、鉄道料金などの他の公共料金と同じように、原価計算に基づいて診療報酬を決定すべきです。

6.医療の崩壊を食い止めるために、何をなすべきか?

A)医療費の総枠規制を撤廃し、診療報酬を適正化せよ

国民は社会保障、医療、福祉の一層の充実を最も望んでいます。

人口の高齢化が進む中で医療費の増加が問題とされ、これ以上の増加を抑制するために次々と医療制度改革が実施されています。このような改革がこのまま進められることが本当に良いのか、医療の現場にいるといろいろな疑問が湧いてきます。国民の皆さん方も政府の発表するデータやそれをそのまま伝えるマスコミの情報を鵜呑みにするのではなく、自ら考え、発言し、行動していただきたいと思います。そのためには先ずわが国の医療の現状をきちんと知った上で判断していただくことが大切ではないかと思います。今回は、

- 1.医療費は何故増えるのでしょうか?

- 2.わが国の医療費は外国と比べて多いのでしょうか?また、国はそのうちいくら支出しているのでしょうか?

- 3.医療費はどのように使われているのでしょうか?

- 4.わが国の医療は国際的にどのように評価されているのでしょうか?

- 5.このままでは日本の医療は崩壊する ―診療報酬の適正化が必要―

- 6.医療の崩壊を食い止めるために、何をなすべきか?

などについて考えてみたいと思います。

1. 医療費は何故増えるのでしょうか?

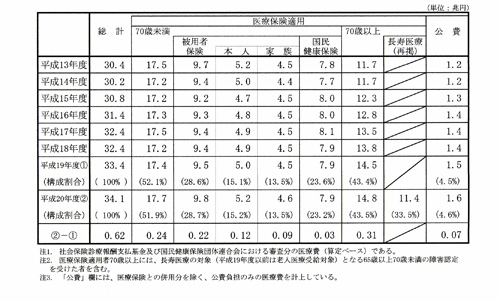

わが国の医療費が平成12年に30兆円を超えたことが報道され、政府は医療費がこれ以上増えつづけると国の財政が大変なことになると喧伝し、マスコミもこれを、無批判にそのまま伝えています。最近の発表では平成20年には医療費が34兆円に達したとされています(表1)。その結果、国民の皆さんは日本の医療費は大変に多いと思っておられるのではないでしょうか。

そもそも医療費は何故増えるのでしょうか。いろいろな要因がありますが、一般に次のようなものが挙げられています。

A) 医療費の自然増

- 人口の増加

- 人口の高齢化

- 医学、医療の進歩、新技術の導入

- 疾病構造の変化、対象の変化

人口が増えれば、その分医療費も増加するのは仕方がないことです。また高齢者が増えれば、老人は病気に罹ることが多いので一人一人の医療費は同じでもトータルの医療費は多くなります。

また、医学が進歩し新しい医療技術や新薬が開発され、また新しい医療機械や、器具、技術などが使われるようになれば、これらに必要な費用も加わることになります。ちょっと周りを見て頂ければ、ひと昔前には考えもしなかったような内視鏡検査機器やこれを使った治療機器、超音波診断装置、CTスキャン装置、MRI装置、PET装置などが医療で普通に使われるようになっていることに気付かれるでしょう。これらの新しい装置や機器は精密機器で大変に高価なものが少なくないのです。

さらに治療の対象となる病気も大きく変ってきています。昔は感染症などの急性疾患が医療の主な対象でしたが、抗生物質などのお蔭でこれらの疾患は減少し、最近問題となっているのは、癌や、生活習慣病といわれる慢性的な病気です。高血圧や心筋梗塞などの循環器病や、脳卒中などの脳疾患、糖尿病、慢性腎不全、メタボリックシンドローム、肥満、慢性肺疾患などが昔と比べると急速に増加し、これらの治療には高価な薬が使われ、また治療期間も長期に亘ります。

ということで、どうしても医療費は自然に増えてしまうのです。このような増加を学者は"自然増"と呼んでいますが、これはわが国だけの問題ではなく、先進諸国のいずれもがかかえている共通した問題です。この自然増の部分を抑えることは困難で、この分まで無理に抑えようとすれば、高齢者医療を切り捨てるか、医療技術の進歩を一部の人達にだけ限定的に使えるようにするいわゆる"混合診療の導入"しかないのです。そのようなことを国民が望んでいないことは、先年、小泉内閣の財政諮問会議が提案した混合診療の解禁が、厚生労働省、医師会、患者さんなどの反対で取り止めになったことからも明らかです。

B) わが国特有の医療費増加要因

これとは別にわが国特有の医療費増加の要因として次のようなものが挙げられています。

- 病床数が多い、在院日数が長い

- 薬剤価格が高い、薬剤使用量が多い

- 医療材料価格が高い

- 検査が多い

- 受診回数が多い

たしかにわが国ではいわゆる社会的入院と言われる医療上入院治療が必要でなくなってからも、自宅では社会復帰までの回復のための療養する環境が整えられないために入院を続ける患者さんがいたことは事実で、これが在院日数が長くなる一つの原因となっていました。しかし、入院日数による入院基本料の逓減制などが社会保険制度に導入されたことから、わが国でも急性期病床の在院日数は急速に減少し、今ではほぼ2週間程度と短くなっています。一方で患者さんや家族側からみると、病院から早期に退院や転医を迫られるために、患者さん本人や家族に対する負担が増えていることも事実です。この辺りは住居が狭く、核家族化が進み、家計にも余裕がないわが国の社会環境と欧米のそれとの違いを考慮する必要があります。

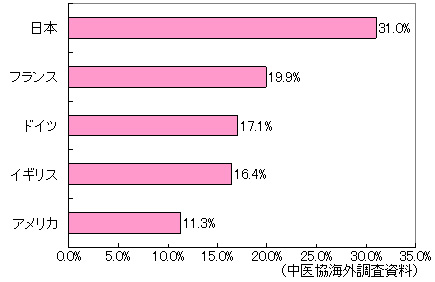

ところで、薬剤価格が外国と比べて大変に高く設定されていることを国民の皆さんは御存知でしょうか。実は日本の医療費の約30%は薬剤費に使われているのです。すなわち8兆円が薬に使われているのです。図1を見ていただくと欧米に比べてわが国の医療費に占める薬剤費の割合が飛び抜けて大きいことがわかります(図1)。

日本の患者さんの薬好きは有名で、また病院や医師は薬を出しすぎると言われてきました。しかし、いわゆる薬価差益と称する病院や診療所が薬を出すことによって得られる利益がなくなった現在、病院や診療所にとって薬を出すことによって利潤を上げることはできなくなりました。したがって病院や診療所が薬を出してそれでもうかるということはなくなりました。

それでは何で薬剤に使われる医療費がこんなに多いのかと言うと、そもそも厚労省が保険で決めている薬価が大変に高く決められているからなのです。

例をおしめししましょう。

不整脈治療に使われるリスモダンはわが国では1錠90.5円ですが、英国では14.3円、世界一薬価が高いと言われる米国でも66.8円です。また血管造影剤のオムニパークはわが国では100mlが14,709円ですが、フランスでは1/3の5,244円、米国でも12,854円です。 厚生労働省が保険で決めている日本の薬価は世界一高いものが多いのです。

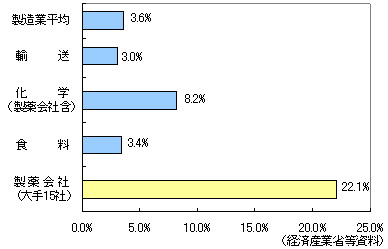

不況、不況と言われながらも日本の製薬会社が莫大な利潤を上げ(図2)、潰れたという話を聞かないのも当然のことなのです。

最近、製薬業界に欧米の外資系製薬会社が続々と参入してきています。同じ薬が世界中で一番高く売れる日本は外国企業にとっても大変美味しい話なのです。何故厚生労働省は薬価をこんなに高く設定しているのでしょうか。いろいろともっともらしい説明がなされていますが、日本の製薬業界の最大の組織である東京医薬品工業協会(東薬工)、大阪医薬品協会(大薬協)の理事長などの幹部職が厚生労働省の局長経験者の天下り先となっていることとも無関係ではないかも知れません。極論かも知れませんが、わが国の保険で使われている薬の価格を外国並みに下げるだけで、数兆円の医療費が節約できることを国民は知っておくべきでしょう。最近、厚労省は、ジェネリックと称する安い後発医薬品の使用を推進して薬の費用を減少させようとしています。しかし、どういうわけかジェネリック医薬品の薬価も外国と比べると大変高く設定されているのです。

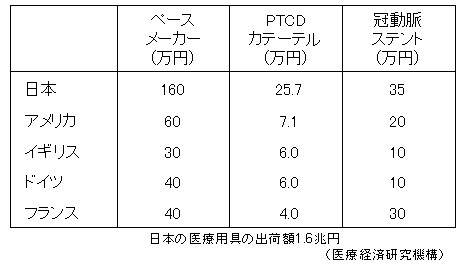

同様にわが国の医療に使われている心臓ペースメーカーや血管用カテーテルなど外国製の医療材料の価格も外国と比べると大変に高く決められています(表2)。

医療費30兆円のうち約2兆円以上がこのような医療材料に使われています。このような医療材料が高くなる原因としてわが国の複雑な流通機構が挙げられていますが、欧米からわが国に輸入される医療材料の価格が、同じものを輸入している韓国や、台湾などのアジア諸国のどこよりも高く決められているということを国民の皆さんは知っておられるでしょうか(表2)。このような薬価や、医療料の価格を諸外国並みにするだけで、日本の医療費は数兆円も節約できるのです。それを放置したままで国民の医療費負担を増やすという医療制度改革は一体誰のためのものでしょうか。

病院や診療所に行くと、いろいろな検査をされます。検査の回数が多かったり、必ずしも必要でない検査が安易になされてきたことは確かでしょう。医薬分業の推進や薬価差益の解消などの制度改革によって薬漬け医療は少しずつ改善されてきていますが、検査漬け医療の方はどうでしょうか。検査が本当に必要かどうかを判断して、それを指示するのは医師です。検査が必要かどうかをきちんと判断できるかどうかで医師としての能力、力量を問われることになります。何でもかんでも検査する医師は患者さんも敬遠した方が良いかも知れません。最近、保険医療で可能な検査の種類や回数を厚生労働省が制限するようになりました。これは医師にとって悲しいことです。本来は一人一人の患者さんの病状に応じて検査の種類も頻度も医師が判断して決めることが一番良い筈なのですが、安易に検査をしすぎる医師が多かったことへの反省として、当分は厚生労働省が決めた制限を甘受するしかないでしょう。それでも特に不都合が起こらないとすれば、検査のしすぎだったという批判が正しかったことになるでしょう。

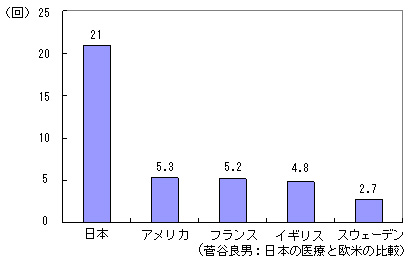

わが国では医師を受診する回数が外国に比べて多いことが指摘されています(図3)。

いつでもどこでも好きな時に、かかりたい病院や医師に診て貰えるというのは、わが国の国民皆保険制度の大きな利点の一つです。そのために、ほんのちょっとした風邪や、かすり傷でも病院に行く人が多いことは確かです。この位の風邪なら売薬を飲んでいれば治りそうだ、消毒薬を塗ってバンドエイドを貼っておけば直ぐに治るのにと思うような患者さんを診ることが決して少なくありません。確かに外国ならば医師に罹るまでもない患者さんが病院や診療所を訪れているために病院がそれだけ忙しくなり、医療費も増えているのです。このようなことが続いているために、一定額以下の医療費については社会保険の対象外として自費診療にすべきだという、いわゆる社会保険の免責制の導入が厚生労働省で検討されはじめています。例えば、医療費の自己負担分が500円以下の場合には自費診療にするというものです。このような方法で国の医療費を減らそうというやり方には、風邪やかすり傷のように自分で治せる病気では医者にかからなくなるという利点があります。しかし、逆に重大な病気を見落して病気が重症化してしまう危険があるという欠点もあります。重症化してしまえば結局、多額の医療費がかかってしまうので医療費の削減にはならないだろうという議論です。どちらが正しいのかは今後、詳細に検討する必要があるでしょう。

それよりも大切なのは、風邪や腹痛などのいわゆるcommon disease(ありふれた病気)についての国民全体に対する教育でしょう。勿論、新聞や、週刊誌、テレビなどのマスコミや、いわゆる健康雑誌などでこれらの病気についての知識を広めることも大切ですが、もっと大切なのは、小学校から高校までの初等、中等教育の中に、これらのありふれた病気や、生活習慣病についての教育カリキュラムを組み込んで、国民の一人一人の病気についての知識を増やすことでしょう。また私たち医師も毎日の診療の中で、患者さん一人一人にそれぞれの病気や治療法についてきちんと説明をして、その結果として患者さん自身にこれは医者にかかって治療すべきか、自分で治療すべきかを判断できるようにすることではないでしょうか。長い目で見れば、このような地道な努力が医療費の削減につながる筈です。